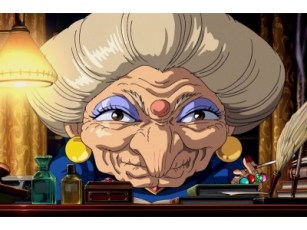

湯婆婆との契約(約束)

油屋で働くためには湯婆婆と契約を結ばなければいけません。

ハクや、釜じい、リンに助けてもらいなんとか湯婆婆のもとへたどり着く千尋ですが、千尋は一生懸命交渉します。

しかし、1枚も2枚も上手の湯婆婆。

“ここは、八百万の神が疲れを癒しにくるお湯屋であること”

“神さまの食事を勝手に食べてはいけないこと”

“勝手に食事をした、お父さん、お母さんは豚になって当然であること”

“働きたいからといって働けると簡単に考えてはいけないこと”

“世の中には約束事があること”

などなど、たくさんのことを凄い形相でまくしたてます。

今にも泣きそうで震え上がる千尋ですが、一生懸命働きたいことを伝えて、湯婆婆から仕事をもらえることになりました。

しかし、辞めたいだの帰りたいだの嫌だの一言でも言えば、千尋を豚にかえさせると脅します。

こうして、千尋は油屋で働けることになります。

湯婆婆は姿形は不気味で、発する言葉も恐ろしいですが、人としての『礼儀』や、『働くこと』は楽なことではなく、苦しく、大変であることを教えてくれています。

千尋の心の変化

千尋は油屋で働くようになり、働くことの大変さや、充実感を学んでいきます。

最初はどんくさいと言われていましたが、前向きに一生懸命頑張ります。

みんなが嫌がる仕事を快く引き受けたり、与えられた仕事、目の前にある仕事を一生懸命こなしていきます。

はじめは挨拶も出来なかった千尋が挨拶することを覚え、礼儀を覚え、働くことの大切さを知っていきます。

『カオナシ』の登場で、千尋の気を引こうと、砂金をチラつかせたりしますが、少しずつ心が強くなっていく千尋は砂金は自分には“必要ない”と伝えます。

当初の“お父さんとお母さんを助ける”という目的を見失わずに目標に向かって頑張り続けます。

次第にまわりの人たちも千尋に協力的になり、味方になっていってくれます。

芯をもつ大切さ

ハクは湯婆婆から名前を奪われ、操られていました。

自分の名前を取り戻したくて、湯婆婆の弟子になりますが、湯婆婆の姉、銭婆婆の大切な契約印を盗み、命を落としかけます。

命の恩人でもあるハクを助けたい一心で、千尋は銭婆婆のもとへ、契約印を返しに向かいます。

これまでは、お父さんお母さんのため、自分のために行動していた千尋が、他人のために行動をします。

たくさんの経験を積んでいった千尋は、自分に自信が持てるようになり、他人のために行動が出来るようになったのではないかと思います。

銭婆婆のもとへたどり着いた千尋はハクのかわりに銭婆婆に謝ります。

銭婆婆も千尋のそんな真っ直ぐな思いに応えてくれ、許してくれます。

これまでの千尋の勇気ある行動で、千尋の表情がどんどん変化していきます。

子どもたちに伝えたい

このような感じで少し違った視点で観てみると色々な気づきや学びが見えてきます。

『千と千尋の神隠し』を親子で観て、何故、挨拶することが大切なのか、人としての礼儀、仕事をすることの大切さを色々と話し合ってみるのも良いかもしれませんね(^^)♫